![кP(guЁЎn)й]](/common/images/pic_closed.png)

ЧўғФІўНЁЯ^тһЧCјҙҝЙ«@өГғrЦө88ФӘЎ¶ГАҮшЙМҳI(yЁЁ)өШ®a(chЁЈn)ИлйTЎ·

ТСУРЩ~М–Јҝ сRЙПөЗдӣ Ҫӣ(jЁ©ng)јoИЛЧўғФ

ОТТСйҶЧxІўН¬ТвЎ¶ұұГАЩҸ·ҝҫW(wЁЈng)УГ‘фК№УГ…f(xiЁҰ)ЧhЎ·

ГАҮшё»°Ц°ЦәНёF°Ц°ЦЈәҪМУэәўЧУөД·ҪКҪқuРРқuЯh

’ЯТ»’ЯЈ¬лS•rҝҙ

кP(guЁЎn)УЪКІГҙКЗЧојСөДһйИЛёёДёЦ®өАЈ¬ГАҮшИЛөДУ^ДоФЪЯ^ИҘ60ДкйgҪӣ(jЁ©ng)ҡvБЛғЙҙОЦШҙуөДЧғёпЈ¬ГҝТ»ҙО¶јКЗТт°l(fЁЎ)Х№РДАнҢWјТөДУ^ьcЦ®Чғ¶шЧғЎЈ¶ю‘р(zhЁӨn)Ц®әуЈ¬ЦшГыөДғәҝЖҢЈјТұҫҪЬГч·Л№ІЁҝЛІ©Кҝіц°жБЛГыФлТ»•rөДі¬јү•ідN•шЎ¶Л№ІЁҝЛУэғәҪӣ(jЁ©ng)Ў·(Baby and Child Care)ЎЈ

ЧчХЯФЪ•шЦРХҒХҒҪМХdӢлғәіұТ»ҙъөДёёДёӮғ——ЛыӮғ‘ӘФ“ІЙИЎ·ЕрB(yЁЈng)КҪөДҪМУэЈ¬ЧҢәўЧУ°ҙХХЧФјәөДЕdИӨәН№қ(jiЁҰ)ЧаИҘЧФУЙ°l(fЁЎ)Х№Ј¬¶шІ»КЗүәЦЖЧУЕ®Ј¬ЧҢРЎәўЧУЧ·ЪsіЙДкИЛЙъ»оөДИХіМәНТҺ(guЁ©)„tЎЈДЗТ»ҙъёёДёТтҙЛНЖіз·ЕЭpЛЙөДҪМУэАнДоЈ¬Ч·ЗуН¬әўЧУТ»Жр№ІПнМмӮҗЦ®ҳ·өДЙъ»оЎЈ

ө«ЧФ20КАјo80ДкҙъЖрЈ¬кP(guЁЎn)УЪәОһйәГёёДёөДЦчБчУ^ДоәНЙз•юТҺ(guЁ©)·¶ҫНй_Кј°l(fЁЎ)ЙъЮD(zhuЁЈn)ПтЈ¬МШ„eКЗЧФ90Дкҙъй_КјЈ¬Л№ІЁҝЛөД“·ЕИОҪМУэ”ФҪҒнФҪһйИЛЛщЮр—үЎЈ

РВТ»ҙъөДёёДёй_КјЮD(zhuЁЈn)Пт“ҫ«ГЬҪМУэ”өДРВДЈКҪЈ¬Т»Іҝ·ЦФӯТтХэФЪУЪҙуДX°l(fЁЎ)УэөДҝЖҢWРВЦӘЎЈНЁЯ^УэғәКЦғФЎўјТНҘлsЦҫЈ¬ФЩөҪ¬F(xiЁӨn)ЙнлҠТ•№қ(jiЁҰ)ДҝөДҢЈјТЈ¬Я@·NРВөДҪМУэАнДоТСҪӣ(jЁ©ng)У°н‘өҪГАҮшЙз•юөДёчӮҖлAҢУЎЈ

ө«КЗЈ¬Т»ИзёёДёҪМУэХЬҢWөДҙЛЗ°ЮD(zhuЁЈn)ЧғЈ¬РВпLҡвЧоПИһйКЬЯ^ёЯөИҪМУэөДёёДёЛщҪУј{Ј¬ІўФЪЖдУэғәҢҚЫ`ЦРјУТФШһҸШЎЈ

Т»О»ҒнЧФұҫөВжӮ(zhЁЁn)өДЙПҢУлAјүёёУHҫНЯ@ҳУёжФVОТӮғЈә“ЛщУРДЗР©кP(guЁЎn)УЪИзәОһйИЛёёДёөД•шЈ¬ОТӮғЯ@Т»ҙъИЛҺЧәх¶јЧxЯ^ЎЈЦБУЪұИОТӮғёьДкЭpөДРВТ»ҙъёёДёЈ¬ЛыӮғЙхЦБ•юһйҙЛңКӮдөГёь¶аЎЈәўЧУөДКВЈ¬¶јКЗМмҙуөДКВЎЈ”

ФЪ®”ПВөДГАҮшЈ¬ёёДё·ЗіЈҝҙЦШәўЧУөДХJЦӘәНЙзҪ»ДЬБҰЈ¬НщНщҸДЧУЕ®әЬРЎөД•rәтҫНй_Кј°l(fЁЎ)ҫтЛыӮғөДқ“ДЬЈ¬ИзҙЛТ»ҒнЈ¬“ДЈ·¶ёёДё”ҫНЧғіЙБЛТ»н—РиТӘјТйLН¶ИлҳOҙу•rйgәНҪреXіЙұҫөД№ӨіМЎЈ

УИЖдКЗҢҰДЗР©КЬЯ^ёЯөИҪМУэөДёёДё¶шСФЈ¬“әГӢҢӢҢ”ФЪәўЧУЙнЙПөДН¶ЩYТ»¶ЁТӘІ»П§СӘұҫЈ¬¶ш“әГ°Ц°Ц”®”И»І»ДЬЦ»КЗӮҖ№ӨЧчЯ_ИЛЈ¬ЯҖТӘёь¶аөШН¶ЙнјТНҘЙъ»оЈ¬кP(guЁЎn)җЫәўЧУөДИХіЈЎЈ

¬F(xiЁӨn)ИзҪсЈ¬ГАҮшЙз•юёчлAҢУөДёёДё¶јЗаІAҫ«ГЬҪМУэЈ¬ө«ОТӮғФЪПВОДЦРҝЙТФҝҙөҪЈ¬ДЗР©ОД»ҜіМ¶ИөНЎўҪӣ(jЁ©ng)қъЙПёьА§лyөДјТйLҫНёьлy°СЯ@Р©РВАнДоё¶ЦTҢҚЫ`ЎЈ

°ІДЭМШ·ВеБ_(Annette Lareau)КЗСРҫҝјТНҘЦҫөДҷа(quЁўn)НюҢWХЯЎЈЛэФЪЧФјәөДСРҫҝЦРҫНАеЗеБЛ®”ҪсГАҮшЙз•юЦРіц¬F(xiЁӨn)өДғЙ·NёёДёҪМУэДЈКҪЈ¬ІўҢўЦ®ГьГыһй“ҫ«РДФФЕаРН(concerted cultivation)”әН“ЧФИ»·ЕрB(yЁЈng)РН(natural growth)”өДҪМУэЈ¬ёьЦШТӘөДКЗЈ¬ёёДёөДҪМУэДЈКҪЈ¬КЗУЙёёДёөДлAјүөШО»ЛщӣQ¶ЁөДЎЈ

ЛщЦ^ҫ«РДФФЕаөДҪМУэЈ¬ЦчТӘКЗЦёЦР®a(chЁЈn)лAјүёёДёөДУэғә·ҪКҪЎЈЯ@оҗёёДёҸДТ»й_КјҫНЙоЦ\Яh‘]өШһйЧУЕ®ЧцҪМУэН¶ЩYЈ¬УРТвЧRөШЕарB(yЁЈng)әўЧУөДХJЦӘДЬБҰЎўЙзҪ»јјЗЙәНОД»ҜЛШрB(yЁЈng)Ј¬ЧоҪKКЗһйБЛЧФјТәўЧУҢўҒнҝЙТФИЎөГіЙ№ҰЈ¬УИЖдКЗФЪҢWРЈғИ(nЁЁi)УРЦшғһ(yЁӯu)РгөДұн¬F(xiЁӨn)ЎЈ

ЧФИ»·ЕрB(yЁЈng)өДҪМУэ„t·ЕКЦИОУЙәўЧУ°l(fЁЎ)Х№Ј¬ЧҢЛыӮғёь¶аөШ‘{ҪиЧФјәөДМм·ЦәНЯ\ҡвЎЈФЪЯ@·NҪМУэДЈКҪПВЈ¬ёёДёӣ]УРКІГҙУӢ„қЈ¬ТІІ»ФхГҙёЙоAәўЧУФЪҢWРЈөДұн¬F(xiЁӨn)ЎЈ

¶шФЪҪМУэәўЧУ•rЈ¬Я@оҗёёДёёь¶аТАҝҝУІТҺ(guЁ©)ҫШәНҙу°фЈ¬әЬЙЩГЬЗРкP(guЁЎn)ЧўЧУЕ®өДұн¬F(xiЁӨn)Ј¬ИұЙЩҢҰәўЧУөД№Д„оЈ¬ёьХ„І»ЙПЦvөААнәНЖҪөИ…f(xiЁҰ)ЙМЎЈ

ФЪҪсМмЈ¬Я@·NёёДёҪМУэөД·ҪКҪУЪШҡёFјТНҘЦРИФёьіЈТҠЈ¬®”И»јҙұгКЗФЪПВҢУлAјүғИ(nЁЁi)ІҝЈ¬ЧФИ»·ЕрB(yЁЈng)өДҪМУэТІХэұ»Црқu’Ғ—үЎЈФЪҪ^ҙу¶а”ө(shЁҙ)СРҫҝЦРЈ¬ОТӮғ¶јДЬ°l(fЁЎ)¬F(xiЁӨn)һйИЛёёДёөДТҺ(guЁ©)·¶ТСҪӣ(jЁ©ng)ұн¬F(xiЁӨn)іцБЛТ»н—ЖХұйөДлAјүІо®җЈә

ёЯЦӘёёДёЦВБҰУЪЕарB(yЁЈng)ЧФЦчЎўӘҡБўЎўУРЧФОТ·ҙЛјДЬБҰөДПВТ»ҙъЈ¬ТӘЧҢЧУЕ®ЧФЧрЧФҸҠЈ¬УРДЬБҰЧчіц·eҳOПтЙПөДЯx“сЈ»

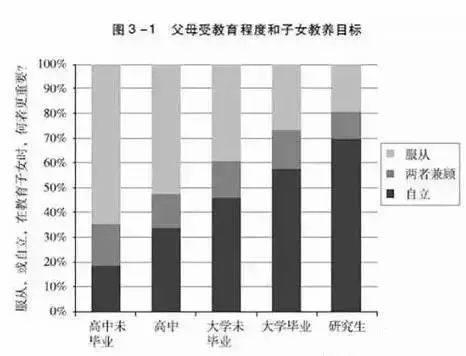

Па·ҙЈ¬ҪМУэіМ¶ИІ»ёЯөДјТйLНщНщ°СДҝ№вН¶ПтјoВЙәН·юҸДЈ¬ТӘЗуәўЧУҮАёсЧсКШјТйL¶ЁПВөДёч·NТҺ(guЁ©)ҫШЎЈҲD3-1ҫНкUКцБЛЯ@·NлAјүйgөДғЙҳOҢҰБўЎЈ

ЧоЧуӮИ(cЁЁ)өДТ»ҷЪҙъұнЦшҪМУэіМ¶ИЧоөНөДёёДёЈ¬ТајҙЯBёЯЦР¶јӣ]УР®…ҳI(yЁЁ)өДјТйLЈ¬Я@оҗёёДёёьҸҠХ{(diЁӨo)·юҸД¶шІ»КЗЧФБўЈ¬ЖдЦРёЯЯ_65%өДјТйL°СҪМУэДҝҳЛФO(shЁЁ)¶ЁһйЧУЕ®өД·юҸДЈ¬Ц»УР18%өДјТйLёьЧўЦШәўЧУөДЧФБўЎЈ

ЧоУТөДТ»ҷЪ„tҙъұнЦшИЎөГБЛСРҫҝЙъҢWО»өДёёДёЈ¬ОТӮғҝЙТФҝҙөҪЈ¬Я@оҗёЯЦӘёёДёФЪҪМУэЙПөДЖ«әГХэәГПа·ҙЈ¬ёЯЯ_70%өДјТйLХJһйҪМУэөДДҝҳЛФЪУЪЧУЕ®өДЧФБўЈ¬ғHУР19%өДјТйLёьҝҙЦШәўЧУҢҰјТТҺ(guЁ©)өД·юҸДЎЈ

ТІҫНКЗХfЈ¬ЙПҢУлAјүөДёёДёН¬ЛыӮғөДЧУЕ®УРЦшёьЖҪөИөДкP(guЁЎn)ПөЈ¬ёьФёТвН¬әўЧУЦvөААнЈ¬ЧҢәўЧУіцУЪғИ(nЁЁi)РДАўҫО¶шёДХэЧФјәөДРРһйЈ»

Па·ҙЈ¬ПВҢУлAјүөДёёДё„tёьИЭТЧІЙУГуwБPөДКЦ¶ОҒнЯ_іЙ№ЬҪМөДДҝөДЈ¬„УІ»„УҫНКЗТ»оDійҙтЎЈ

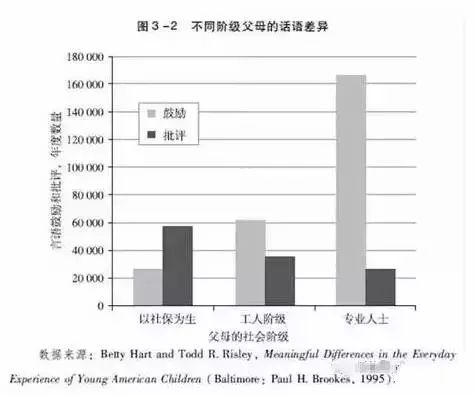

ёёДёҪМУэпLёсөДлAјүІо®җЈ¬ЯҖұн¬F(xiЁӨn)ФЪёёДёәНЧУЕ®өДХZСФҪ»БчЦРЎЈУРҢWХЯФ”ұMёъЫҷСРҫҝБЛёёДёәНЧУЕ®Ц®йgөДИХіЈХZСФҪ»БчЈ¬ИзҲD3-2ЛщКҫЈ¬Из№ыҪy(tЁҜng)УӢДЗР©ИЎөГБЛёЯөИҢЈҳI(yЁЁ)ҢWО»өДёЯЦӘёёДёЈ¬„tГҝДкЛыӮғПтәўЧУХfіц166000ҙО№Д„оөДҫдЧУЈ¬¶шЧҢәўЧУР№ҡвөД·с¶ЁұнЯ_Ц»УР26000ҫдЎЈ

ПаұИЦ®ПВЈ¬№ӨИЛлAјүёёДёұнЯ_Я@ғЙ·NоҗРНФ’ХZөДДк¶ИҙО”ө(shЁҙ)·Ц„eһй62000әН36000Ј¬¶шДЗР©ТФЙзұЈһйЙъөДјТйL„tёьЙЩ№Д„оЎўёь¶аЕъФuЈ¬Н¬ұИ”ө(shЁҙ)“ю(jЁҙ)·Ц„eКЗ26000әН57000ЎЈ

һйИЛёёДёөД·ҪКҪіц¬F(xiЁӨn)БЛЙПКц»щУЪлAјүөД·Ц»ҜЈ¬ФЪҙЛІ»·Б·QЦ®һй“өҪөЧКЗҪoӮҖ“нұ§Ј¬ЯҖКЗЩpӮҖ°НХЖ”өДҶ–о}Ј¬ОТӮғРиТӘЧ·Ҷ–өДКЗЈәһйКІГҙЯ@·NлAјү·Ц»ҜКЗИзҙЛғЙҳOҢҰБўЈ¬Н¬•rУЦҹoЛщІ»ФЪЈҝ

ҙЛЗ°өДҢWХЯғAПтУЪҢўЯ@·NлAјүІо®җҡwҪY(jiЁҰ)һйТ»·NлyТФңКҙ_¶ЁБxөД“№ӨИЛлAјүОД»Ҝ”Ј¬ө«ДXҝЖҢWөДЧоҪьСРҫҝ¬F(xiЁӨn)ТСЧCГчЈ¬ёёДёФҪКЗШҡА§Ј¬ҪМУэіМ¶ИФҪөНЈ¬ФЪЙз•юЙПФҪ№ВБўҹoФ®Ј¬„tЛыӮғҫНФҪҝЙДЬКЗ№ч°фҪМУэөДРЕНҪЈ¬ҢҰәўЧУёьҮАёсЈ¬ёьҝБҝМЈ¬„УЭmуwБPЎЈ

Ц®ЛщТФИзҙЛЈ¬Іҝ·ЦФӯТтФЪУЪёёДёЧФјәТІіРКЬЦшЙъ»оК©јУөДБ•‘TРФёЯүәЎЈ

ФЪХ„өҪұ©Е°өДДёУH•rЈ¬КЬФLөДТБАыҒҶХfЈә“ГҝҙООТӢҢПВ°а»ШјТЈ¬ҝҙөҪЧАЧУЙП¶СЦшЩ~ҶОЈ¬ұPЧУТІӣ]ИЛПҙЈ¬ғәЧУөД·ҝйgПсӮҖ№·ёCЈ¬јТАпөҪМҺ¶јҒyіЙТ»ҲFЈ¬ЙъҡвТІәЬХэіЈЎЈОТӢҢҪӣ(jЁ©ng)іЈҢҰОТ°l(fЁЎ)»рЈ¬ОТТІІ»№ЦЛэЎЈ”

УГҙу°фҮА…–№ЬКшәўЧУЈ¬ЙхЦБ„УЭmФVЦTуwБPЈ¬Я@ІўІ»КЗ“№ӨИЛлAјүОД»Ҝ”МШУРөДЯxн—Ј¬Н¬•rТІІ»Ц»КЗёёДёФЪЙъ»оЦРіРКЬүәБҰЛщҢ§ЦВөДҪY(jiЁҰ)№ыЎЈ

ЙПҢУлAјүөДјТНҘәНПВҢУлAјүөДјТНҘЙъ»оФЪеДИ»Па®җөДКАҪзЦРЈ¬әЬ¶а•rәтЈ¬ёёДёҪМУэДЈКҪөДІо®җЦ»КЗҢҰлAјү…^(qЁұ)ёфөДТ»·NәПәхЗйАнөД·ҙ‘Ә¶шТСЎЈ

ё»°Ц°ЦЧФИ»ҝЙТФІЙИЎЙз•юҢWјТёҘМmҝЛ·ёҘЛ№лшІ®ёс(Frank Furstenberg)ј°ЖдәПЧчХЯЛщ·QөД“НЖЯMКҪ”ІЯВФЈәФЪКжЯmөДӯh(huЁўn)ҫіЦРй_°l(fЁЎ)ЦшЧУЕ®өДМмЩxЎЈЯ@·NјТҫіҝЙТФМṩідФЈөДҷC•юЈ¬Н¬•rУЦДЬТҺ(guЁ©)ұЬҙу¶а”ө(shЁҙ)пLлUЎЈ

ө«Па·ҙЈ¬ёF°Ц°Ц…sЦ»ДЬІЙУГ“·АӮдКҪ”өДІЯВФЈ¬ФЪШҡГс…^(qЁұ)АпрB(yЁЈng)әўЧУЈ¬®”„ХЦ®јұҫНКЗДЬұЈЧoЧУЕ®өД°ІИ«Јә“ФЪЯ@ГҙӮҖЯmХЯЙъҙжөДөШ·ҪЈ¬ДгТӘәЭЖрҒнЈЎ”

ҙуБҝөДЧC“ю(jЁҙ)Т»ФЩп@КҫЈ¬Из№ыУ^Імё»ФЈЎўёЯЦӘөДёёДёКЗИзәОҪМУэәўЧУөДЈ¬ЖдкP(guЁЎn)жIФ~ҫНКЗЕарB(yЁЈng)ЎўҙИҗЫЎўңШЕҜЎўЦч„УкP(guЁЎn)‘СЈ¬ЧоҪKКЗЦvөААнөДТҺ(guЁ©)У–——ҝӮЦ®КЗ“нұ§¶аУЪ°НХЖ——¶шЙПҢУлAјүёёДёөДјТҪМЦ®өАҝЙТФёьәГөШЕарB(yЁЈng)ЧУЕ®өДЗйЙМәНҪ»НщДЬБҰЎЈ

ТБАыҒҶТСҪӣ(jЁ©ng)ЦұУXөШТвЧRөҪЈә“ТӘКЗДгҝӮШҹБRәўЧУЈ¬ұ§Ф№ЛыӮғТ»КВҹoіЙЈ¬ЧоәуЦ»ДЬЧғіЙПВИэһEөД»мЗтЈ¬ДЗГҙЛыТФәуҫНЦ»ДЬіЙһйПВИэһEөД»мЗтЎЈ”

І»Н¬лAјүөДёёДёҙжФЪЦшҪМУэпLёсөДІо®җЈ¬ИзҪсТСКЗиF°еб”б”?shЁҙ)ДКВҢҚЈ¬¶шЗТЖдәу№ып@И»ТІКЗУ°н‘ЙоЦШЎЈОТӮғТСҪӣ(jЁ©ng)ҝҙөҪЈ¬ФЪШҡёFЕcғәНҜөДЦЗЙМЗйЙМ°l(fЁЎ)Х№Ц®йgҙжФЪЦшЖХұйПакP(guЁЎn)РФЎЈ

ө«ҫҝҫ№ИзәОҪвбҢЯ@·NПакP(guЁЎn)РФЈ¬әЬҙуіМ¶ИЙПҫНФҙЧФШҡёFёёДёәНУРеXјТйLЦ®йgҪМУэпLёсөДІо®җЈ¬јИ°ьАЁХJЦӘДЬБҰөДјӨ°l(fЁЎ)ЈЁұИИзһйәўЧУЧx•шөДоl¶ИЈ©Ј¬ТІ°ьАЁ…ўЕcЙз•юөДДЬБҰУ–ҫҡЈЁұИИз№Д„оЧУЕ®ИҘ…ўјУДЗР©ХnНв»о„УЈ©ЎЈ

ЕeӮҖАэЧУЈ¬ёёДёЦ»ТӘһйәўЧУЧx•шЈ¬„tҹoХ“ёёДёөДОД»ҜЛ®ЖҪЎўХZСФДЬБҰ»тН¶ИліМ¶ИөҪөЧИзәОЈ¬¶јДЬҙЩЯMәўЧУөД°l(fЁЎ)УэЎЈ

УэғәҢЈјТәҶ·НЯ –өВёЈёс –әНТБыҗЙҜ°Ч·ОЦКІІјф”ҝЛТСҪӣ(jЁ©ng)°l(fЁЎ)¬F(xiЁӨn)Ј¬Из№ыТФХZОДЎў”ө(shЁҙ)ҢWТФј°4ҡq•rөДХZСФңyФҮ·Ц”ө(shЁҙ)ҒнәвБҝЈ¬„tё»әўЧУәНёFәўЧУФЪҢWРЈҢWБ•өДЦч„УРФЙПҙжФЪЦшГчп@өДІо„eЎЈ

ЦБУЪИзәОҪвбҢЯ@·NІо„eЈ¬ғЙО»ҢЈјТ°l(fЁЎ)¬F(xiЁӨn)Ј¬ёёДёҪМУэ·ҪКҪЙПөД…^(qЁұ)„eКЗЧоЦШТӘөДҪвбҢТтЛШЈ¬ЖдЦР°ьАЁјТЦРКЗ·сУРІШ•шЎўҺ§әўЧУИҘҲD•шр^өДҙО”ө(shЁҙ)өИЈ¬ЖдЦРУИЖдкP(guЁЎn)жIөДКЗДёУHҢҰәўЧУөДкP(guЁЎn)җЫәНИХіЈкP(guЁЎn)ХХЎЈ

јТйLҪМУэ·ҪКҪөДлAјүІо®җҪьДкҒнКЗ·сФҪАӯФҪҙуЈҝҢҰҙЛЈ¬ОТӮғДҝЗ°әЬлyХТөҪСФЦ®иҸиҸөДЧC“ю(jЁҙ)Ј¬КЧПИөДлyо}КЗДЬ·сХТөҪұҠҝЪТ»ЦВөДҝЙБҝ»ҜЦёҳЛЈ¬ҪУПВҒнёьҙуөДМф‘р(zhЁӨn)КЗТӘЗуФЪ¶аДк•rйgғИ(nЁЁi)ҝЙЦШҸНөДЎўёЯ¶ИТ»ЦВөДУ^ңyҪY(jiЁҰ)№ыЎЈ

ө«ҹoХ“ИзәОЈ¬ЯҖКЗУРТ»ӮҖАэНвЈ¬ДЗҫНКЗјТНҘНнІНЎЈУ^ІмГАҮшИЛјТНҘНнІНЧАЙПөД·N·NЧғ»ҜЈ¬ОТӮғҝЙТФЦvКцТ»ӮҖНкХыөДГАҮш№ККВЎЈ

НЯ –өВёЈёс –ТСҪӣ(jЁ©ng)ФЪСРҫҝЦРЧCГчЈ¬ФЪҝШЦЖБЛЖдЛы·N·NЧғБҝТтЛШәуЈ¬јТНҘНнІНИФИ»КЗТ»ӮҖЦШТӘөДЦёҳЛЈ¬әЬҙуіМ¶ИЙПҝЙТФоAЕРіцәўЧУФЪйLҙуіЙИЛЯ^іМЦРөДИЛЙъЬүЫEЎЈ

“ДЗР©ГҝЦЬәНёёДё№ІЯMНнІНЦБЙЩОеҙОөДЗаЙЩДкЈ¬”НЯ –өВёЈёс –ҪМКЪЦёіцЈ¬“ФЪәЬ¶а·ҪГж¶јУРёьјСөДұн¬F(xiЁӨn)ЈәОьҹҹЎўРпҫЖЎўійҙуВйөДұИАэёьЙЩЈ¬ҙтјЬ¶·ҡӘЎў»йЗ°РФРРһйТІәЬЙЩ°l(fЁЎ)Йъ......І»М«ҝЙДЬұ»ҢWРЈРЭҢWЈ¬ЖҪҫщҝғьcәНЙПҙуҢWөДёЕВК¶јёьёЯЎЈ”

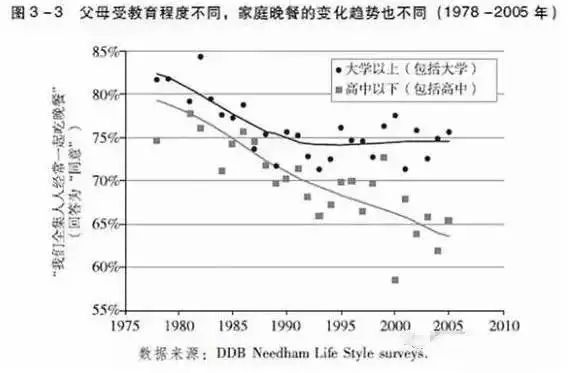

ҸД20КАјo70ДкҙъЦРЖЪөҪ90ДкҙъіхЈ¬јТНҘНнІНФЪИ«ГАЙз•юёчлAҢУ¶јЧғөГФҪҒнФҪЙЩЈ¬ФӯТтФЪУЪёёДёлp·Ҫ¶јТӘНвіц№ӨЧчЈ¬…f(xiЁҰ)Х{(diЁӨo)И«јТИЛөД•rйgЧғөГУИЖдА§лyЎЈ

ө«ҙујsөҪБЛ90ДкҙъЦРЖЪЈ¬ФЪКЬЯ^ёЯөИҪМУэөДёёДёЦРЈ¬Я@·NјТНҘҢҰФ’ҷC•юіЦАm(xЁҙ)ЛҘңpөДЪ…„ЭҫНк©И»¶шЦ№БЛЈ¬ө«ФЪғHУРёЯЦРҪМУэіМ¶ИөДјТНҘЦРЈ¬ЛҘңpөДЪ…„ЭИФФЪА^Аm(xЁҙ)Ј¬ОҙТҠЦРЦ№»т·ҙҸ—ЎЈ

ҶОУHјТНҘ®”И»әЬлyЧцөҪИ«јТИЛ№ІЯMНнІНЈ¬ө«Я@ІўІ»КЗФміЙЯ@Т»І»”а”UҸҲЦ®лAјүшҷңПөДЦчТӘТтЛШЈ¬ТтһйЦчҢ§Я@·NЧғ»ҜөДКВҢҚЙПИФТФлpУHјТНҘһйЦчЎЈ

УЙҙЛФміЙөДҪY(jiЁҰ)№ыҫНКЗОТӮғФЪЯ@ұҫ•шЦРІ»”аУцТҠөДјфө¶ІоҲDұн——ҪТКҫЦшФЪё»јТЧУәНёFәўЧУЦ®йgөДНҜДкҪӣ(jЁ©ng)ҡvТСҪӣ(jЁ©ng)қuРРқuЯhЎЈ

јТНҘНнІНІў·ЗИfДЬЈ¬ТтҙЛЗРОрҢўәўЧУөДіЙйLҶ–о}И«И»ҡwҪY(jiЁҰ)һйҫЫІНөДУРҹoЎЈө«КЗЈ¬јТНҘНнІНҙ_ҢҚКЗТ»ӮҖЦёҳЛЈ¬ҸДЦРҝЙТФҝҙіцёёДёФЪЧУЕ®ЙнЙПКЗ·сғAЧўБЛДЗ·NҹoРОө«ТвБxЦШҙуөДН¶ЩYЎЈ

УЙКЗУ^Ц®Ј¬20КАјo90ДкҙъөҪөЧ°l(fЁЎ)ЙъБЛКІГҙЈҝғHФЪјғҙв”ө(shЁҙ)“ю(jЁҙ)өД»щөA(chЁі)ЙПЈ¬ОТӮғлyТФЦvКцТ»ӮҖЧФҲAЖдХfөД№ККВЈ¬…sҝЙТФМбіцТ»·NәПәхЗйАнөДҪвбҢЈә

УЙУЪРВөДҪМУэАнДоХJЧRөҪёёДёәНЧУЕ®өД»Ҙ„УҢҰғәНҜ°l(fЁЎ)УэөДТвБxЈ¬ҪМУэіМ¶ИёьёЯөДёёДёҫНёьИЭТЧКЬөҪРВАнДоөДУ°н‘Ј¬ТтҙЛН¶Илёь¶аөД•rйgУГҒнЕcәўЧУПаМҺЈ¬ПаұИЦ®ПВЈ¬ОД»ҜЛ®ЖҪІ»ёЯөДёёДёФЪҪУКЬРВАнДо•rҝӮКЗВдәуөДЈ¬»тХЯЖИУЪЙъ»о¶аЖDЈ¬јТНҘНнІНҢҰЛыӮғҒнХfјҙұгҝЙНыТІКЗІ»ҝЙјҙЎЈ

¬F(xiЁӨn)ИзҪсөДГАҮшёёДёЈ¬ПаЭ^УЪЙПТ»ҙъһйИЛёёДёХЯЈ¬ЛыӮғФЪ“брB(yЁЈng)әўЧУ•rН¶ИлБЛёь¶аөД•rйgәНҪреXЈ¬ҹoХ“ЙнМҺДДӮҖЙз•юлAјүЈ¬Я@Т»Ъ…„ЭКЗЖХұйөДЎЈ

РВТ»ҙъёёДёЛщФцјУөДН¶ИлЈ¬ЦчТӘјҜЦРФЪДЗР©ҙЩЯMХJЦӘДЬБҰәНЙз•юҪ»НщДЬБҰөДЕарB(yЁЈng)ЙПЈ¬УИЖдӮИ(cЁЁ)ЦШУЪбҳҢҰҢWэgЗ°ғәНҜөДкP(guЁЎn)җЫЎЈө«КЗЈ¬ҢҰұИёF°Ц°ЦЈ¬ё»°Ц°ЦёьһйСёЛЩөШФцјУЛыӮғФЪҪреXәН•rйgЙПөДҪМУэН¶ЩY——јТНҘНнІНЦ»І»Я^КЗұщЙҪТ»ҪЗЎЈ

ФцјУҢҰЧУЕ®ЕарB(yЁЈng)өДН¶ЩYЈ¬НщНщТІҫНТвО¶ЦшТӘҝЛҝЫјТНҘЙъ»оЖдЛы·ҪГжөДй_Ц§Ј¬ұИИзЛҪИЛЧoАнЎўјТХюЗеқҚ»тЖдЛыЙМЖ·ПыЩMЎЈ

ЛщУРлAјүөДёёДё¶јФЪҝsңpЖдЛы·ҪГжөДй_дNЈ¬ҢўЩYФҙјҜЦРФЪәўЧУЙнЙПЈ¬ө«І»ТӘНьУӣЈ¬ДЗР©Ҫӣ(jЁ©ng)қъКХИлёьёЯЎўКЬҪМУэіМ¶ИёьёЯөДјТНҘІ»ғH“нУРёь¶аөДҪреXЈ¬ЯҖУРёь¶аөД•rйgЈЁТтһй·тЖЮлp·ҪҝЙТФ·Ц“ъ“брB(yЁЈng)әўЧУөДИО„ХЈ©Ј¬АнЛщ®”И»Ј¬ЛыӮғТІҝЙТФУГёьҝмөДЛЩ¶ИјУҙуҢҰәўЧУөДН¶ЩYЎЈ

ПаұИЦ®ПВЈ¬ДЗР©Ҫӣ(jЁ©ng)іЈЦ»КЗҶОУHӢҢӢҢөДШҡёFјТйLҫНҹoДЬһйБҰЎЈйLҙЛТФНщЈ¬ҢҰПВТ»ҙъҪМУэН¶ЩY·ҪГжөДлAјүІоҫаҫНФҪАӯФҪҙуЈ¬іЙһйТ»өАшҷңПЎЈ

ұҫҫW(wЁЈng)ЧўГчЎ°ҒнФҙЈәұұГАЩҸ·ҝҫW(wЁЈng)ЎұөДЛщУРЧчЖ·Ј¬°жҷа(quЁўn)ҫщҢЩУЪұұГАЩҸ·ҝҫW(wЁЈng)Ј¬ОҙҪӣ(jЁ©ng)ұҫҫW(wЁЈng)КЪҷа(quЁўn)І»өГЮD(zhuЁЈn)ЭdЎўХӘҫҺ»тАыУГЖдЛь·ҪКҪК№УГЙПКцЧчЖ·ЎЈЯ`·ҙЙПКцВ•ГчХЯЈ¬ұҫҫW(wЁЈng)ҢўЧ·ҫҝЖдПакP(guЁЎn)·ЁВЙШҹИОЎЈ ·ІұҫҫW(wЁЈng)ЧўГчЎ°ҒнФҙЈәXXXЈЁ·ЗұұГАЩҸ·ҝҫW(wЁЈng)Ј©ЎұөДЧчЖ·Ј¬ҫщЮD(zhuЁЈn)ЭdЧФЖдЛьГҪуwЈ¬ЮD(zhuЁЈn)ЭdДҝөДФЪУЪӮчЯfёь¶аРЕПўЈ¬ІўІ»ҙъұнұҫҫW(wЁЈng)ЩқН¬ЖдУ^ьcәНҢҰЖдХжҢҚРФШ“ШҹЎЈ

ҳЛәһЈәГАҮшҪМУэ

ЙПТ»ЖӘЈәјЧ№ЗОД„“(chuЁӨng)КјИЛ°ЈАпЙӯөДәАХ¬ЈәғrЦө”ө(shЁҙ)ғ|ГА... ПВТ»ЖӘЈәЎҫј{ЕБПөБРБщЎҝЈәRealmҫЖЗfөДӮчЖж...